Le giunzioni nella costruzione del mobile

Le tecniche per realizzare giunzioni sono innumerevoli. E’ importante saperle riconoscere per poter intervenire nel modo corretto durante la fase di smontaggio.

Nella fabbricazione di mobili, è comune dover unire più tavole per creare superfici più ampie, come i piani o i lati di una credenza. L’unione delle assi serve anche a formare la struttura portante del mobile. Le unioni tra assi, tra righetti o tra tavole di legno vengono comunemente definiti come giunzioni.

Unioni di assi

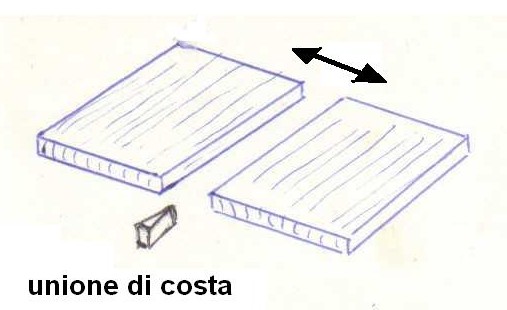

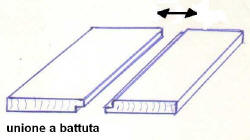

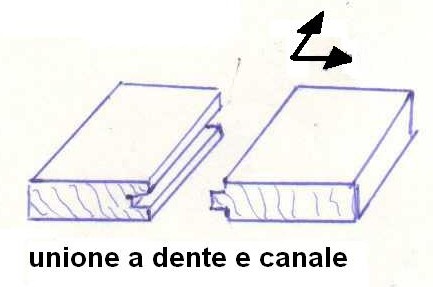

Le tecniche per realizzare giunzioni sono innumerevoli. E’ importante saperle riconoscere per poter intervenire nel modo corretto durante la fase di smontaggio quando ci si trova nella necessità di doverle separare. Nelle figure seguenti le frecce indicano il verso in cui è possibile forzare i pezzi per separarli.

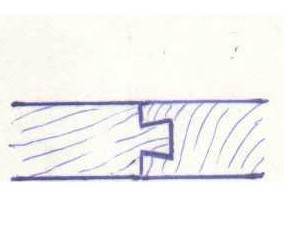

La giunzione più elementare si ottiene incollando due tavole lungo la venatura, come mostrato in figura 1. Questo metodo era usato per creare superfici di tavoli, credenze, listelli, pannelli e strutture di mobili. Nonostante non sia particolarmente resistente, tanto che spesso i mobili assemblati in questo modo necessitano di restauro perché si scollano, è molto diffuso per la sua semplicità di realizzazione.

Gli ebanisti, per migliorare la coesione delle giunzioni, hanno sempre mirato ad aumentare la superficie di contatto delle incollature generalmente impiegate per collegare pannelli e tavole sottili. Le giunzioni a battuta, mostrato in Figura 2 ne sono un esempio.

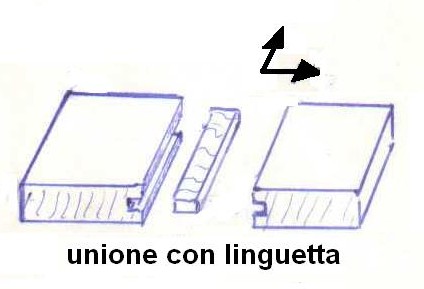

Laddove lo spessore lo consenta, le unioni a dente e canale, (fig. 3) e con linguetta (fig. 4) sono ancora più resistenti, .

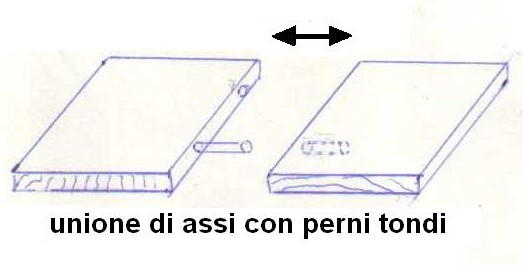

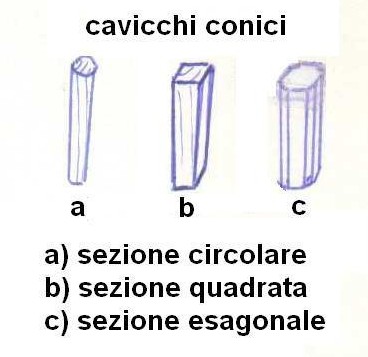

Meno comuni e meno resistenti risultano le unioni di assi con perni e cavicchi, (fig 5).

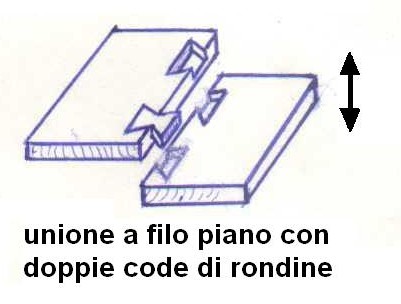

Le unioni a filo piano con coda di rondine doppia (fig. 6) si rinvengono soprattutto in mobili già restaurati, in genere per dare maggiore resistenza a unioni di costa o per fermare delle fenditure del legno.

Le unioni a filo piano con traversi a coda di rondine (fig. 7 e 8) oltre a garantire una buona resistenza delle giunzioni, minimizzano l’imbarcamento delle tavole.

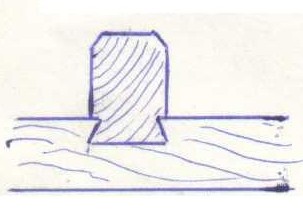

Molto più comune è l’unione rafforzata con traversi alle testate (fig. 9), in quanto ha il vantaggio di non presentare regoli sporgenti dal piano. Fu spesso utilizzata per fare piani di tavoli.

Una variante di questa, a coda di rondine è visibile in figura 10.

Le unioni angolari

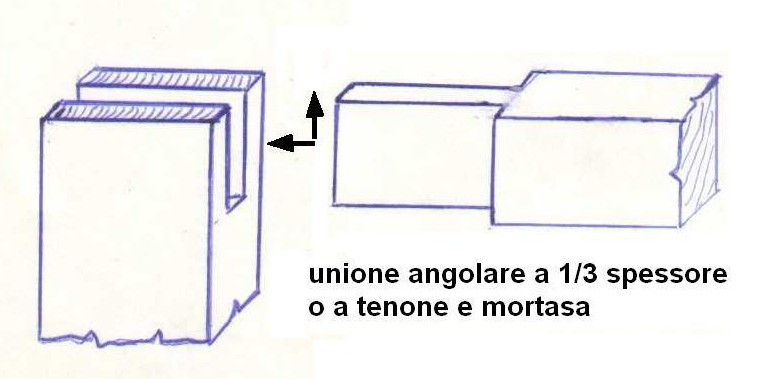

L’unione angolare a metà spessore o a mezzo e mezzo, sovente rafforzata da cavicchi, (fig. 11 e fig. 12) è tipica dell’ebanisteria rinascimentale, mentre l’unione angolare a 1/3 spessore o a tenone e mortasa, sicuramente più resistente, fu utilizzata ampiamente solo a partire dall’Ottocento (fig. 13).

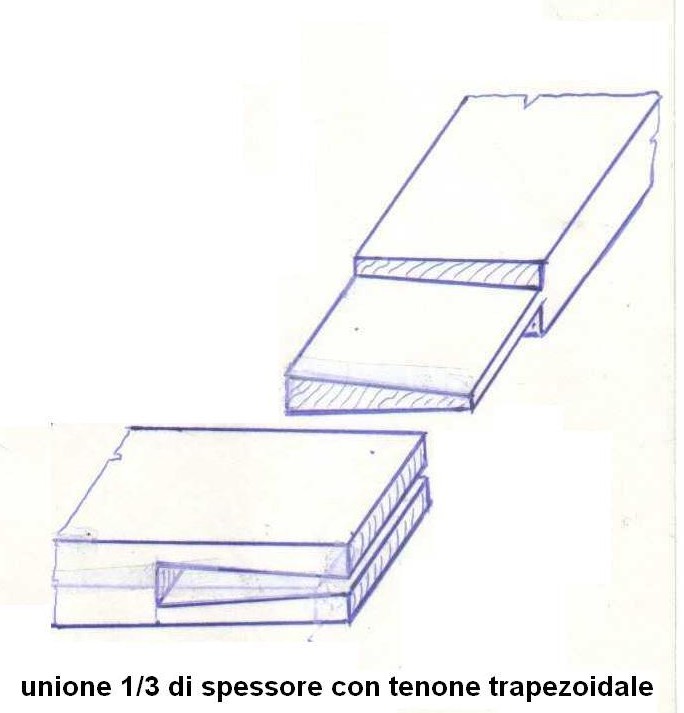

L’unione angolare con tenone trapezoidale (fig. 14) ne costituisce un miglioramento in fatto di resistenza, in quanto consente lo sfilamento del tenone in una sola direzione.

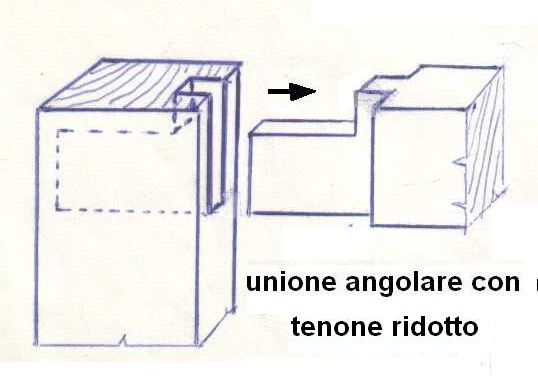

L’unione angolare con tenone ridotto, (fig. 15) trova impiego laddove si voglia ridurre al minimo l’indebolimento del montante da cui viene ricavata la mortasa.

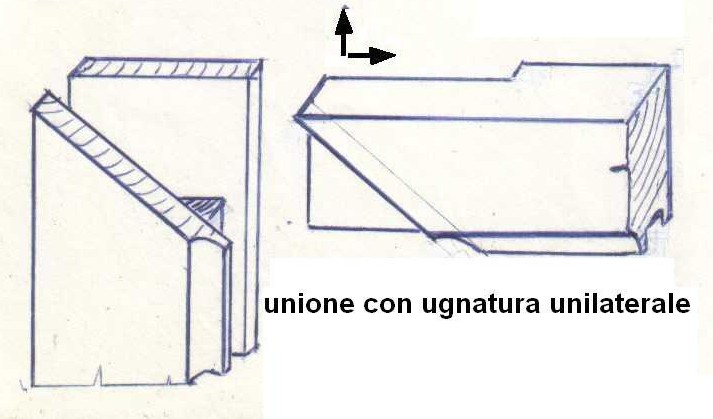

Le unioni con ugnatura, unilaterale, (fig. 16) più resistente, o bilaterale, (fig. 17) meno resistente, hanno rappresentato la soluzione migliore quando ne era prevista la successiva impiallacciatura con andamento obliquo. Infatti, quando quest’ultima è stata applicata su altre unioni angolari, i movimenti di assestamento del legno sottostante, ne provocano, lungo la giuntura, crepe decisamente antiestetiche.

Le unioni angolari nel senso della larghezza

Trattasi delle giunzioni che uniscono, ad esempio, nei cassetti, le sponde ai frontalini e agli schienalini ed in genere i piani ai loro estremi.

Nel Rinascimento, tale giunzione veniva realizzata semplicemente inchiodando un’asse sullo spessore dell’altra, mentre nel mobile sei-settecentesco, una tavola veniva inchiodata su una battuta sagomata nello spessore dell’altra.

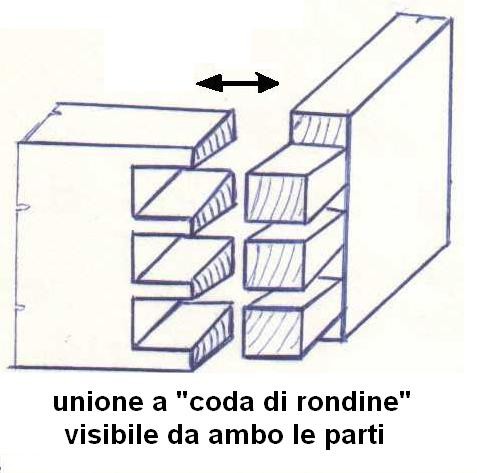

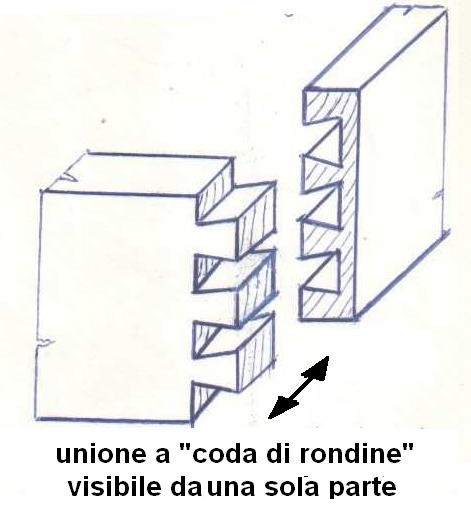

L’unione a coda di rondine, che è ovviamente la più salda, fu invece usata, comunemente, solo a partire dall’Ottocento.

Quella visibile da ambo le parti (fig. 18) veniva generalmente usata per unire le sponde agli schienalini, mentre quella visibile da una sola parte (fig. 19) per unire le sponde ai frontalini.

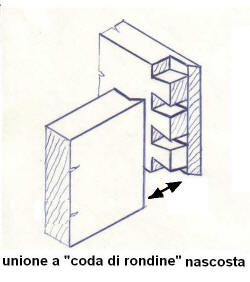

L’unione a coda di rondine nascosta (fig. 20) venne utilizzata, quasi esclusivamente per realizzare cofanetti e sopramobili di lusso.

Collegamenti intermedi nel senso della larghezza

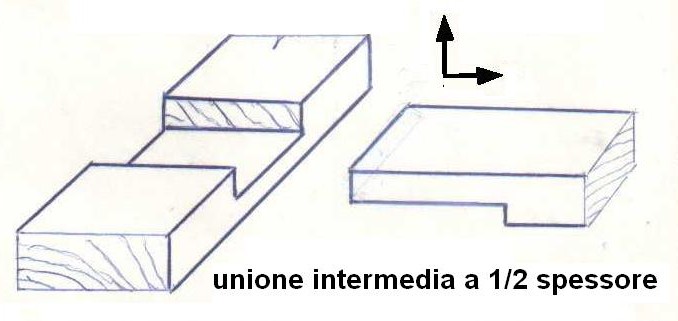

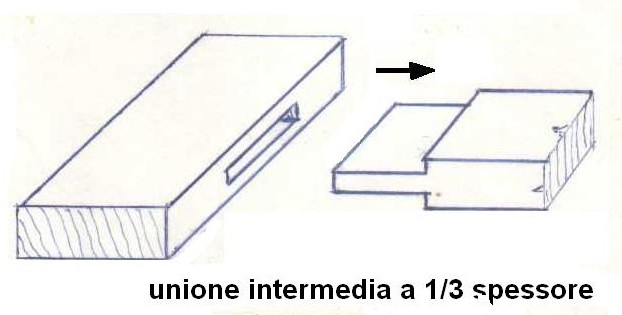

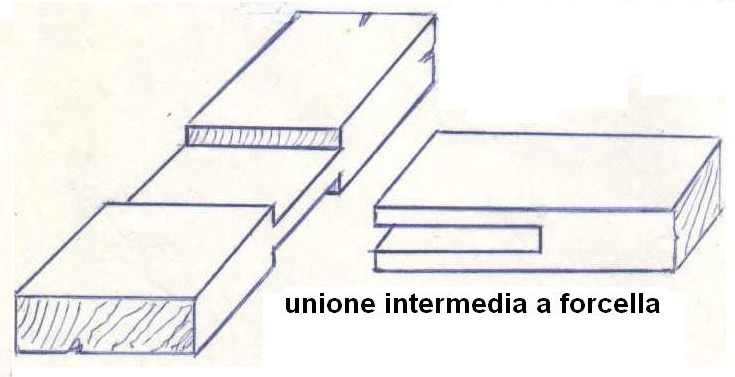

Trovano impiego laddove vi sia la necessità di rafforzare la struttura della fiancata di un mobile o quella di un anta tramite una traversa centrale.

L’unione intermedia a 1/3 spessore è sicuramente più comune dell’unione a forcella. (fig. 22 e 23).

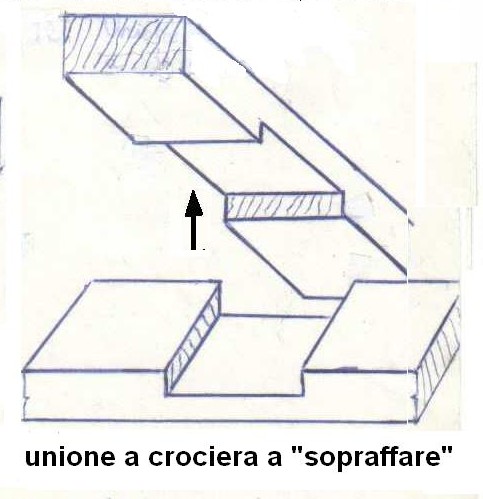

L’unione a crociera a sopraffare, (fig. 24) viene utilizzata, principalmente, per realizzare i sostegni dei piani dei tavoli con gambone centrale.

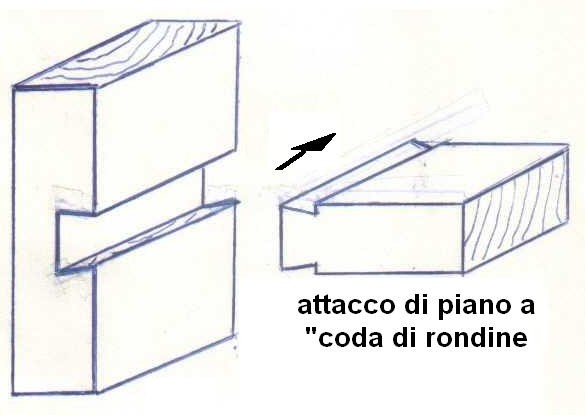

Unioni intermedi di piani tra loro perpendicolari

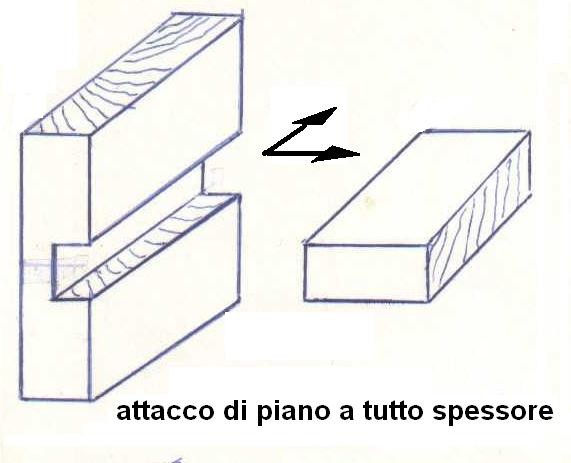

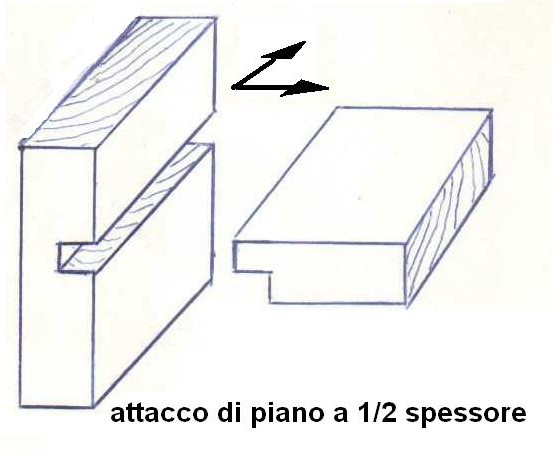

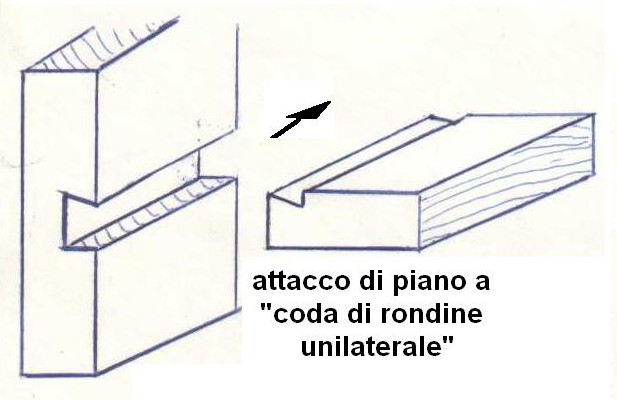

Vengono impiegati, soprattutto, per sostenere i pianetti interni (fig. 25 e 26).

Quando sono a coda di rondine, (fig. 27 e 28) possono contribuire a dare stabilità a tutta la struttura del mobile.

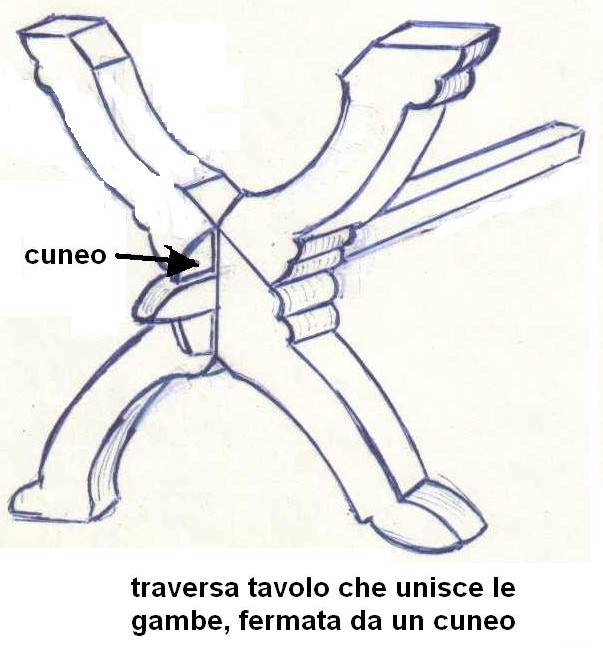

Unioni con biette o cunei

La figura 29 mostra un utilizzazione particolare di un cuneo, il quale serve a bloccare la traversa che unisce le due gambe di un tavolo rinascimentale a ciabatta.

Tale sistema cadde in disuso nelle epoche successive, per essere ripreso negli ultimi decenni dell’800 e nei primi del 900 nei mobili in stile “Rinascimento”.

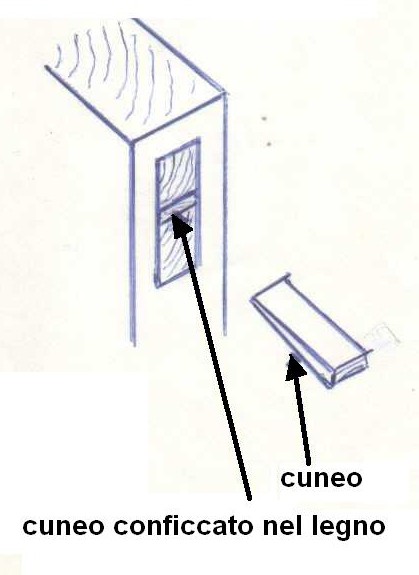

I cunei vengono utilizzati anche come elementi di irrobustimento delle unioni a 1/3 spessore (fig. 30).

Infatti, conficcati nel tenone, comprimendone le fibre, ne impediscono lo sfilamento.